當地時間2018年12月15日晚,第24屆聯合國氣候變化大會(COP24)在波蘭卡托維茲閉幕。會議通過了包括《巴黎協定》實施細則、氣候行動力、資金等在內的“一攬子”決議,確立2023年首次全球盤點和到2020年每年募集2000億美元的綠色氣候基金募集目標。在2015年通過的《巴黎協定》中,各簽署國承諾,在本世紀之內將全球氣溫的升高幅度限制在2℃以下,并努力將其控制在1.5℃之內。

氣候變化正在引起全世界的廣泛關注。20世紀50年代起,氣候變化日益明顯:大氣和海洋溫度逐漸升高,雪量和冰量出現下降,海平面不斷上升。此前聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)發布的《2014年氣候變化綜合報告》顯示,1880-2012年間全球平均氣溫上升了0.85℃,1901-2010年間全球海平面上升了19厘米,1979年以來北極的海冰范圍以每十年107萬平方公里的速度持續縮小。全球天氣持續變暖客觀上也增加了高溫、干旱、臺風等極端天氣事件發生的概率。COP24期間,世界衛生組織(WHO)發布報告指出,相比2000年,2013年極端天氣增加了46%,而在2017-2018年間,形式更為嚴峻,極端天氣事件更為頻繁:高溫(如日本和英國),洪水(如中國、法國和印度)、野火(如希臘、瑞典和美國)和熱帶風暴(如日本、菲律賓和美國)等氣象災害頻發。

2017年3月,財新智庫聯合中國氣象局國家氣候中心在北京發布了中國氣候指數系列,對于主要氣候氣象風險進行定量刻畫。該系列包括雨澇指數、干旱指數、臺風指數、高溫指數、低溫冰凍指數和中國氣候風險指數,同時提供未來三個月的指數預測。中國氣候指數系列旨在打造氣候大數據開發應用的新坐標,構建結構化的氣候信息數據庫,服務于企業生產和居民生活的方方面面。

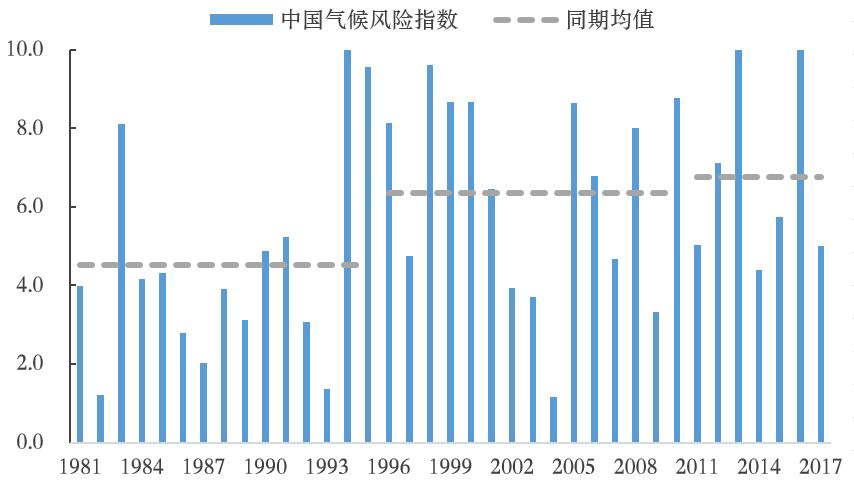

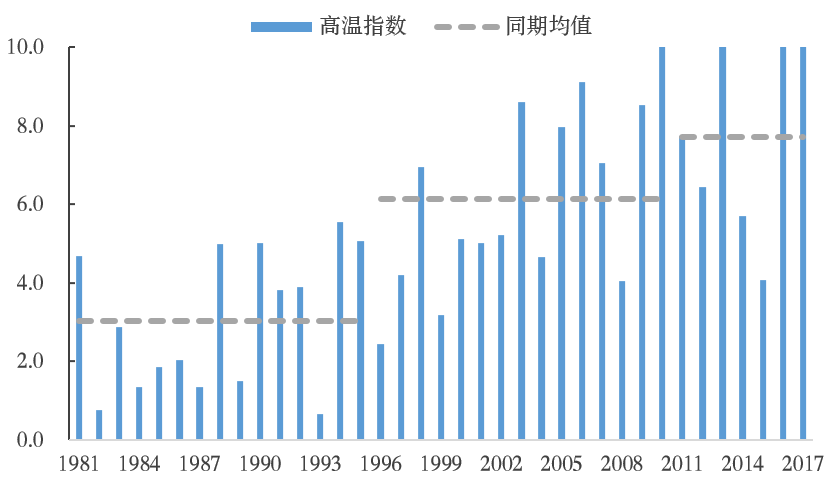

中國氣候風險指數顯示,過去數年間,我國氣候風險呈逐年上升趨勢(圖1)。1996-2010年的15年間平均氣候風險指數為6.35,大幅高于1981-1995年的均值4.51,而2011-2017年間,氣候風險又進一步上升。我國總體氣候風險上升部分歸因于高溫天氣高發,1981-1995年、1995-2010年、2011-2017年間,全國高溫風險指數分別為3.02、6.14和7.71(圖2),上升趨勢明顯。

圖1 1981-2017年中國氣候風險指數(數據來源:財新智庫,國家氣候中心)

圖2 1981-2017年高溫指數(數據來源:財新智庫,國家氣候中心)

氣象氣候災害對人民群眾生產生活影響巨大。國家應急管理部公布的數據顯示,2018年前三季度,洪澇、臺風等自然災害造成全國1.3億人次受災,563人死亡,54人失蹤,509.6萬人次緊急轉移安置;在房屋建筑方面,自然災害導致了9.6萬間房屋倒塌,嚴重損壞了21.6萬間房屋,一般損壞118.9萬間房屋。農作物同樣受到較大的自然災害影響,全國有1.9萬公頃農作物受災,其中2534.4千公頃絕收。前三季度,各類自然災害造成直接經濟損失達2522.8億元。

近年來,隨著現代氣象科學的發展與高性能計算機能力的提高,我國氣候預測技術不斷進步,預測系統持續優化。充分利用新興技術,輔助以指數等工具,提高氣候的可預測性,研究氣候與經濟的發展關系,對科學防災減災、促進國民經濟發展具有重要的意義。

如需了解更多信息,敬請垂詢: 焦女士 電話:+86(10)85647130

2018年12月21日